еЫ†дЄЇеП∞й£ОпЉМжИСдЄНиГље§ЯзЫіжО•еИ∞иЊЊдЄКжµЈдЇЖгАВжШѓеПѓдї•еЬ®еЇУиљ¶еЖНдњЃжХіз≠ЙдЄА姩пЉМдЄНињЗжГ≥дЇЖжГ≥пЉМзЫіжО•еЗЇеПСеЕИеИ∞и•њеЃЙдєЯдЄНйФЩпЉМиЈѓињЗеЊИе§Ъжђ°дљЖжШѓйГљж≤°жЬЙеЕЈдљУеПВиІВињЗгАВ

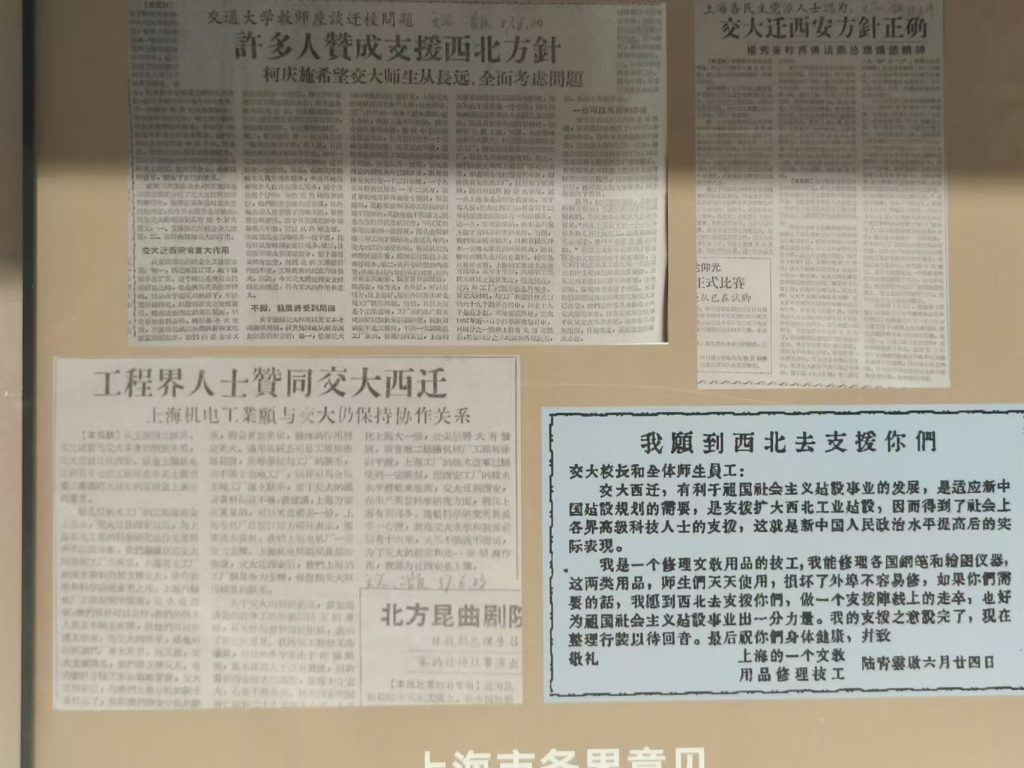

зЬЛињЗдЇЖйТЯйЉУж•ЉпЉМеНЪзЙ©й¶ЖпЉМеПИеЙНеЊАдЇЖе§ІйЫБе°ФпЉМжККжИСиГљжГ≥еИ∞зЪДи•њеЃЙжЩѓзВєйАЫйБНеРОпЉМињШжШѓжЭ•еИ∞дЇЖи•њдЇ§гАВ

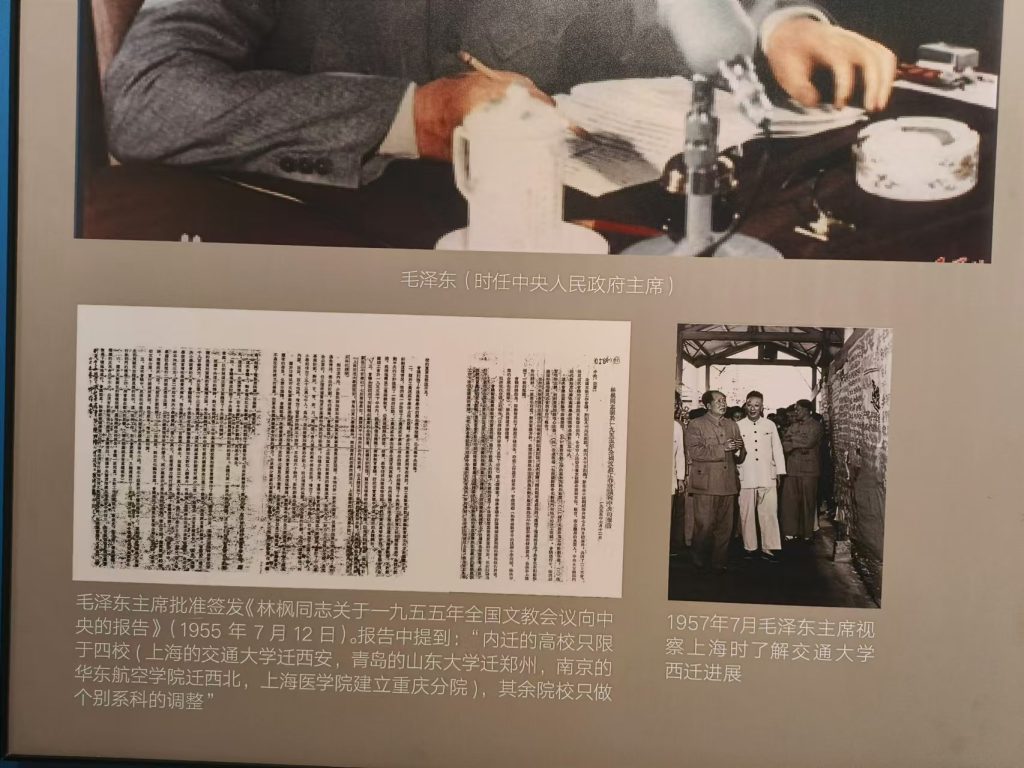

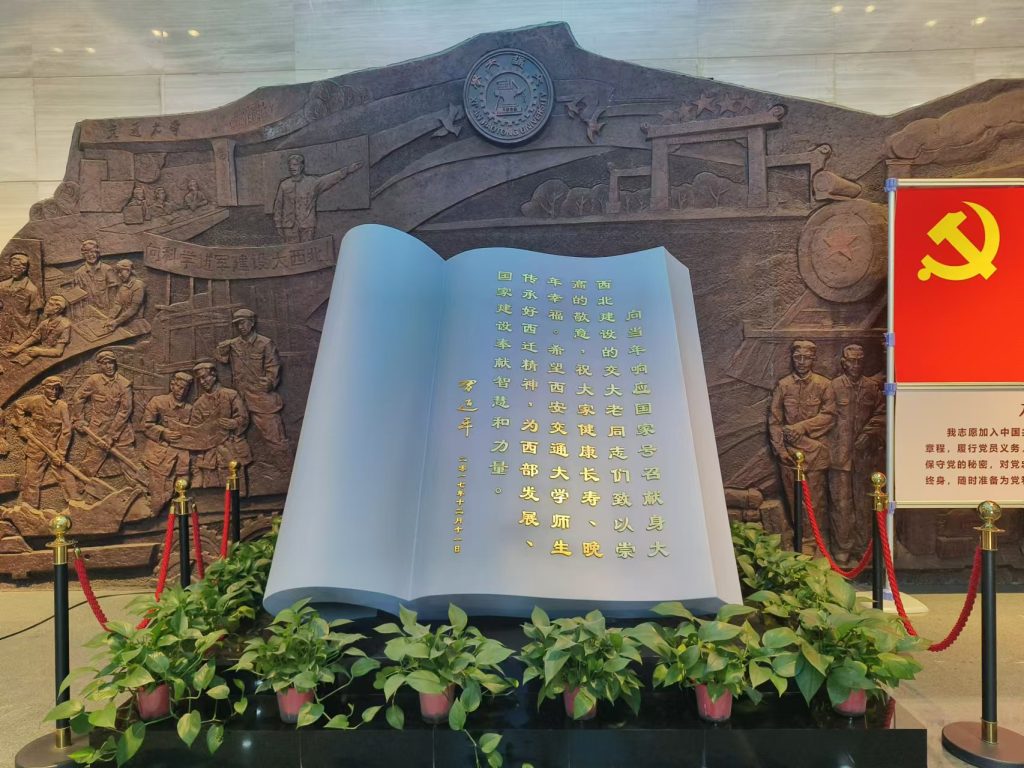

жДЯи∞ҐзљЧеНЪжЦЗеТМдїЦеЉЯеЉЯпЉМиБФз≥їеРОдєЯжШѓжИРеКЯињЫеИ∞дЇЖи•њдЇ§гАВдєЯињШе•љжИСжПРеЙНиБФз≥їдЇЖпЉМжИСжی姩зЬЯзЪДдї•дЄЇвАЬдЇ§йАЪе§Іе≠¶е≠¶зФЯиѓБдЄАеН°дЇФйАЪвАЭињЩзІНиѓіж≥ХпЉМдЄНињЗйЧ®еП£зЪДе§ІзИЈдЉЉдєОеєґдЄНдє∞иі¶пЉМжИЦиЃЄжЬЙзїЩжИСжЪЧз§ЇеРІпЉМжАїдєЛе∞±жШѓдЄНиЃ©жИСињЫеОїгАВ

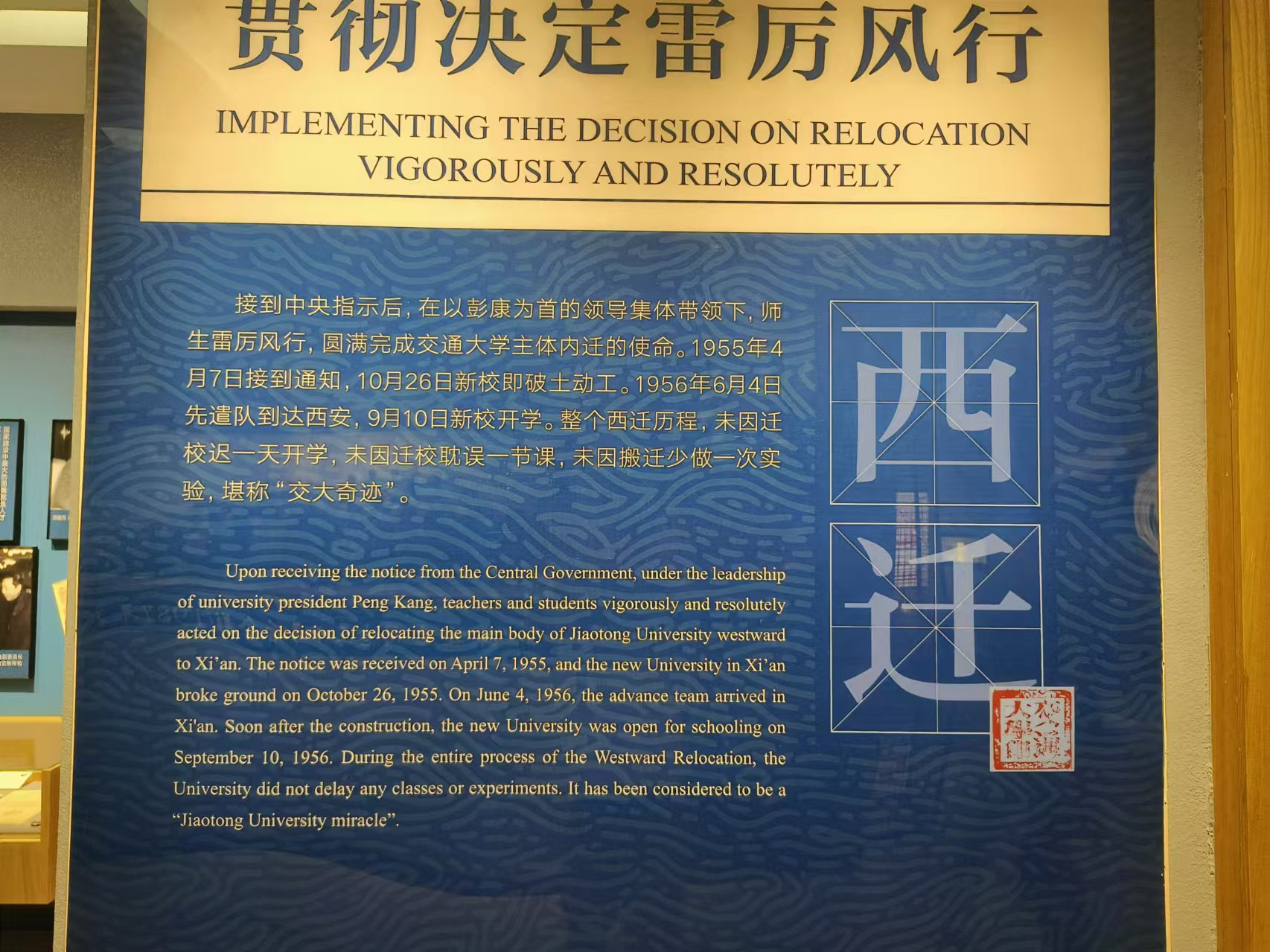

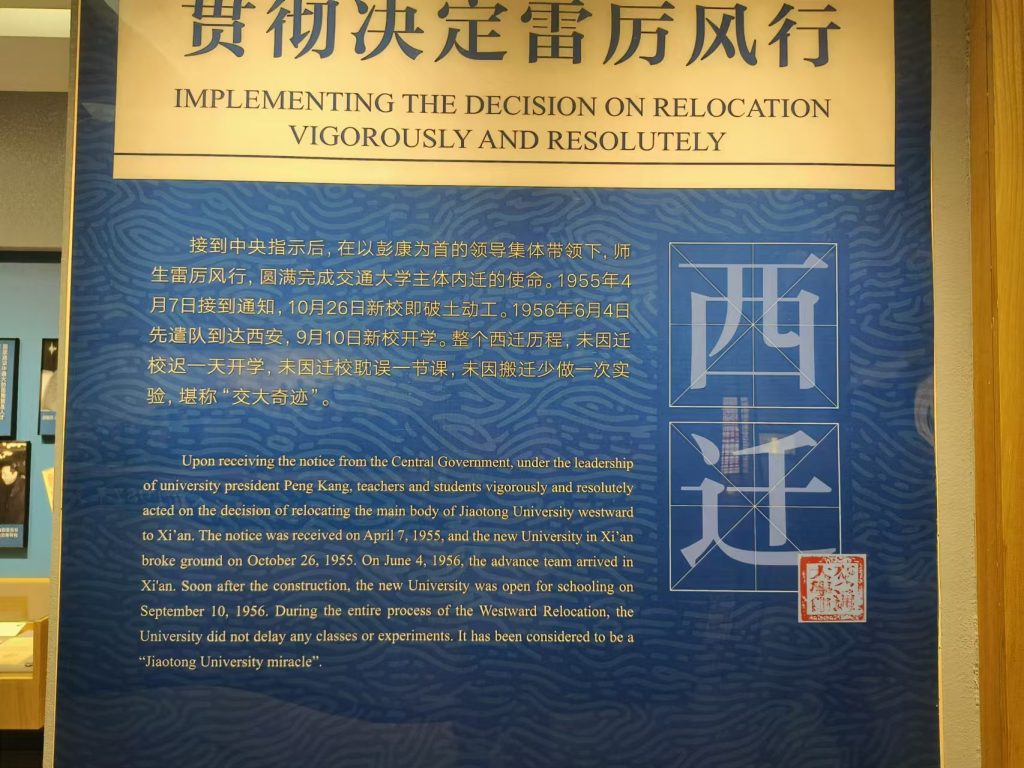

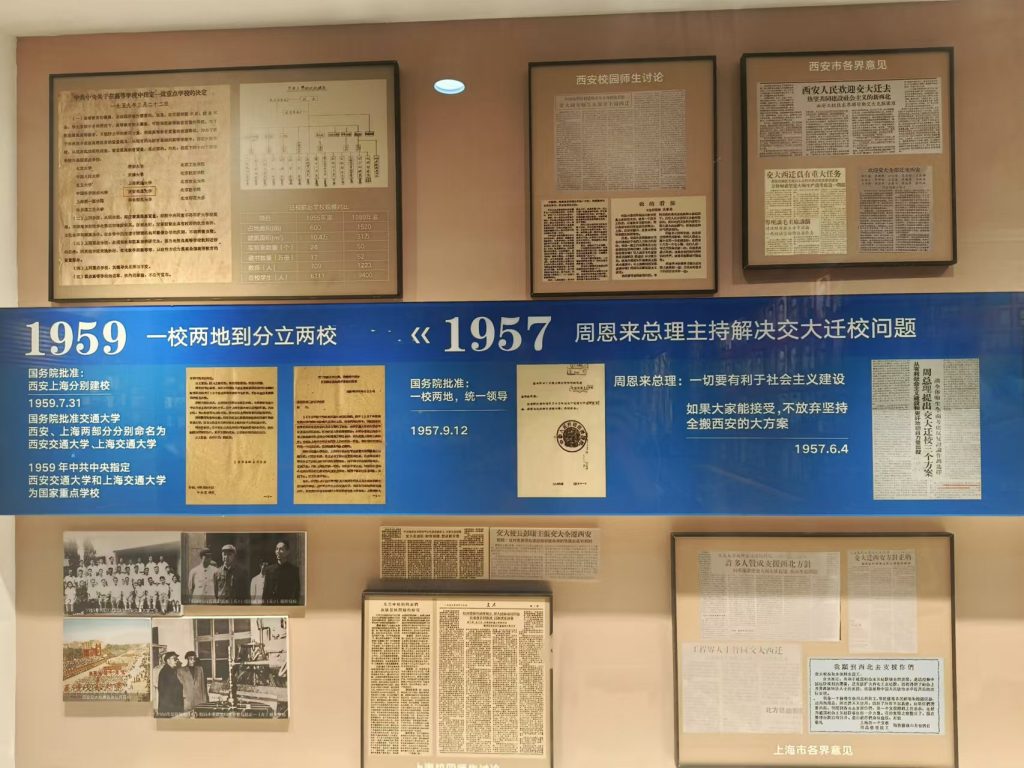

ењЂйАЯжЄЄйБНдЇЖеЕґдїЦеЬ∞жЦєпЉМжИСељУзДґињШжШѓжЫідєРжДПеЙНеЊАдЄОдЄКдЇ§е§ІжЫіжЬЙжЄКжЇРзЪДи•њињБеНЪзЙ©й¶ЖгАВ1956еєіпЉМдЇ§йАЪе§Іе≠¶дЄїдљУеЉАеІЛдїОдЄКжµЈи•њињБгАВеОЯеЫ†жНЃиѓіжЬЙдЇМпЉМдЄАзІНжШѓеЫ†дЄЇдЄЬеНЧж≤њжµЈеЬ∞еМЇзЪД嚥еКњзіІеЉ†пЉМеП¶дЄАзІНжШѓеЫ†дЄЇдЄАдЇФиЃ°еИТзЪДйЬАи¶БпЉМеН≥е∞ЖеЈ•дЄЪеЄГе±АдїОж≤њжµЈжРђеИ∞еЖЕеЬ∞пЉМеЃЮзО∞еЕ®еЫљеРДеЬ∞еЈ•дЄЪзЪДеЭЗи°°еПСе±ХгАВ

жИСжЧ†жДПеОїжЈ±з©ґеЕЈдљУзЪДеОЯеЫ†пЉМеП™жШѓзЯ•йБУдЄ≠е§ЃеЖ≥еЃЪдїОж≤њжµЈеЯОеЄВињБиµ∞дЄАжЙєе§Іе≠¶пЉМдЇ§йАЪе§Іе≠¶е∞±жШѓеЕґдЄ≠дЄАдЄ™пЉМеєґдЄФжШѓжЬАйЗНи¶БзЪДдЄАдЄ™гАВиЛ•дЇ§е§ІињБдЄНиµ∞пЉМеѓєдЇОжХідЄ™иЃ°еИТзЪДељ±еУНжШѓеЈ®е§ІзЪДгАВ

еЬ®жИСжЭ•ж≠§дєЛеЙНпЉМжИСеП™жШѓйЪРзЇ¶еѓЯиІЙеИ∞дЇЫиЃЄдЄНеѓєеК≤пЉМзЦСзВєеЕґеЃЮдєЯеЊИжШОжШЊпЉМдЄАжШѓеЬ®1957еєіпЉМеЫљеК°йЩҐж≠£еЉПжЙєеЗЖдЇЖдЇ§йАЪе§Іе≠¶еИЖиЃЊи•њеЃЙеТМдЄКжµЈдЄ§дЄ™йГ®еИЖпЉМзЯ≠зЯ≠дЄАеєіи•њињБиЃ°еИТдЊњеПШжИРдЇЖеИЖж≤їдЇМж†°гАВдЇМжШѓеЬ®дЄКдЇ§зЪДеЃ£дЉ†дЄ≠пЉМйЗНзВєдЉЉдєОе∞±жШѓеРђдїОеЕЪжМЗжМ•пЉМе•ЙзМЃзЙЇзЙ≤пЉМдї•еПКеЗ†дЄ™дЄ≠е§ЃжЦЗдїґгАВдЊІйЗНзВєзЦСдЉЉињЗеИЖзЪДйЫЖдЄ≠гАВ

дєЯж≠£жЬЙињЩзІНзЦСжГСдЄОе•ље•ЗпЉМй©±дљњжИСжЭ•еИ∞дЇЖи•њдЇ§гАВеЬ®ињЩйЗМпЉМжИСзЬЛеИ∞дЇЖдЇЫиЃЄдЄНеРМзЪДеЃ£дЉ†жЦєеРС

ињЩйЗМпЉМеЉЇи∞ГзЪДдЉЉдєОжШѓдЄАзІНж≠£ељУжАІгАВзЬЛеИ∞еЃ£дЉ†пЉМдљ†дЉЪжДЯиІЙз§ЊдЉЪеРДзХМеЕ®еКЫжФѓжМБпЉМж≠МйҐВиµЮжЙђзЭАи•њињБпЉМдЇ§е§ІеЄИзФЯ搥ж≠МиљљиИЮе•Фиµіи•њеЃЙгАВжИСељУзДґжЧ†жДПиі®зЦСжЬЙзРЖжГ≥зЪДеЙНиЊИдїђпЉМдљЖињЩзІНињЩзІНињЗеИЖеЉЇи∞ГзЪДеЃ£дЉ†йЭЮеЄЄдЄНеѓєеК≤пЉМдї§жИСеНБеИЖзЪДдЄНеЃЙгАВ

ињЩзІНдЄНеРМй©±дљњзЦСжГСеПИеЫЮжЭ•дЇЖпЉМе¶Вж≠§еПЧеИ∞еЄИзФЯ搥ињОдЄЇдљХдЄАеєідЊњеЉАеІЛеИЖж≤їдЇМж†°пЉМз§ЊдЉЪ搥ж≠МиљљиИЮдЄЛпЉМдЇ§е§ІжЩЃйБНе≠¶зФЯеПИжШѓжАОж†ЈзЪДе£∞йЯ≥пЉЯз≠Фж°ИдЉЉдєОеСЉдєЛжђ≤еЗЇдЇЖпЉМжЯ•жЙЊдЇЖдЄАдЇЫиµДжЦЩпЉМеЉХзФ®иЗ™еЫљеЖЕе™ТдљУ

дЇ§йАЪе§Іе≠¶зЪДи•њињБжЦєж°ИдЇІзФЯдЇЖдЇЙиЃЃпЉМе∞§еЕґжШѓзђђдЄАжЙєжХЩиБМеЈ•зЪДжДПиІБжЬАе§ІгАВдїЦдїђиЩљзДґдЄАеЉАеІЛжФѓжМБи•њињБпЉМдљЖеИ∞дЇЖи•њеЃЙеРОпЉМеНіеПСзО∞и•њеМЧеЬ∞еМЇзЪДжЭ°дїґеЃЮеܮ姙壁пЉМдЄФи•њињБеѓєдЇ§йАЪе§Іе≠¶зЪДеПСе±ХйЭЮеЄЄдЄНеИ©гАВеЫ†ж≠§пЉМдїЦдїђеЉАеІЛжЄЄи°МеТМ皥背пЉМињЩдЇЫжДПиІБзЫіжО•ељ±еУНдЇЖзђђдЇМжЙєжХЩиБМеЈ•зЪДи•њињБеЈ•дљЬ

еЯЇжЬђзЪДжЙєеИ§з≤Њз•ЮињШжШѓи¶БжЬЙзЪДпЉМеЫљеЖЕе∞ЪжЬЙе¶Вж≠§жЦЗзЂ†пЉМйВ£еПНеѓєзЪДдЇЇжХ∞иЗ™зДґдЄНеЬ®е∞СжХ∞гАВ

еЬ®ињБж†°жЬЯйЧіпЉМжЬђжݕ襀ељТдЄЇдЇЇж∞СеЖЕйГ®зЯЫзЫЊзЪДеЖЕињБдєЛдЇЙпЉМйЪПзЭАеПНеП≥зЪДжЦЧдЇЙзЪДеЉАе±ХеПКеЕґеРОжЦЗеМЦе§ІйЭ©еСљеЄ≠еНЈеЕ®еЫљпЉМдЄАдЇЫињЗеОїеПНеѓєињБж†°зЪДе£∞йЯ≥襀жФґйЫЖдЄЇеПНйЭ©еСљи®АиЃЇпЉМдЄАдЇЫеПСи°®ињЗеПНеѓєињБж†°зЬЛж≥ХзЪД䯯襀еИТдЄЇеП≥жіЊйБ≠еИ∞ињЂеЃ≥гАВзЫіеИ∞еНБдЄАе±КдЄЙдЄ≠еЕ®дЉЪдєЛеРОпЉМињЩдЇЫдЇЇжЙН襀йЩЖзї≠еє≥еПНгАВ

и•њеЃЙдЇ§йАЪе§Іе≠¶зђђдЄАдїїж†°йХњељ≠еЇЈпЉМеЫ†дЄЇиѓіињЗе≠¶дє†жѓЫдЄїеЄ≠иѓ≠ељХдЄНиÚ嚥еЉПеМЦпЉМеК†дЄКеЕґеЬ®дЇ§е§ІињБж†°жЧґеРђеПЦдЄНињБжДПиІБзЪДдљЬдЄЇпЉМеЬ®жЦЗйЭ©дЄ≠襀俕вАЬжФїеЗїиѓђиФСжѓЫж≥љдЄЬжАЭжГ≥вАЭпЉМжШѓвАЬеПНеЕЪеПНз§ЊдЉЪдЄїдєЙдїље≠РвАЭеК†дї•жЙєжЦЧгАВ1968еєі3жЬИ28жЧ•пЉМељ≠еЇЈеЬ®дЄАжђ°жЄЄи°ЧдЄ≠襀жЙєжЦЧиЗіж≠їпЉМзЫіеИ∞1978еєі6жЬИ24жЧ•жЙНеЊЧеє≥еПНгАВ

ж†єжНЃжЧґдїїи•њеЃЙдЇ§е§Іж°£ж°Ий¶Жй¶ЖйХњеЗМи∞ЈеЃЙдЄїзЉЦзЪДгАКи•њеЃЙдЇ§йАЪе§Іе≠¶е§ІдЇЛиЃ∞пЉИ1896~2000пЉЙгАЛзЪДжППињ∞пЉМ1956еєіеЇХињБеИ∞и•њеЃЙзЪДжХЩеЄИ537дЇЇпЉМеН†1956еєіеЇХжХЩеЄИжАїдЇЇжХ∞767дЇЇзЪД70%гАВ1956еєігАБ1957еєіжѓХдЄЪзЪДдЄ§е±КжѓХдЄЪзЪДжЦ∞жХЩеЄИпЉМеЕґдЄ≠80%еИЖйЕНеЬ®и•њеЃЙйГ®еИЖеЈ•дљЬпЉМ1956еєіеЕ•е≠¶зЪДжЦ∞зФЯ2133дЇЇпЉМеЕ®йГ®еИ∞и•њеЃЙжК•йБУгАВ1954гАБ1955дЄ§зЇІе≠¶зФЯ2291дЇЇйЩЖзї≠ињБи•њеЃЙпЉМеН†еЕ®ж†°е≠¶зФЯдЇЇжХ∞81.1%пЉЫиЗ≥10жЬИеЇХеЫЊдє¶ињБзІї14дЄЗеЖМпЉМеН†иЧПдє¶73.9%пЉМе§ІйГ®еИЖиЃЊе§ЗдєЯињБи•њеЃЙвАЭгАВ

дЄНжДњеОїе§ЪжГ≥пЉМдљЖдєЯењНдЄНдљПе§ЪжГ≥гАВжЧґдї£жі™жµБдЄЛзЪДдЄАжїідЄНзФ±еЈ±зЪДж∞іжїіж≠§еИїе±ХзО∞зЪДжЈЛжЉУе∞љиЗігАВзЬЛдЉЉиГље§ЯжОМжП°жЦєеРСпЉМдЄНињЗдєЯе∞±жШѓйЪПж≥ҐйАРжµБ皥дЇЖпЉМжЫЊзїПеєідї£й°ґе∞ЦзЪДеЈ•зІСзФЯжШѓе¶Вж≠§пЉМйЭТеєізЩЊеІУе¶Вж≠§пЉМе¶ВдїКдєЯжШѓе¶Вж≠§гАВ

дЄКдЇ§дЄНжДњеЃ£дЉ†зЪДйГ®еИЖпЉМжШѓеЗЇдЇОеЕґеѓєдЇОдїК姩еЕґжФњж≤їйЬАж±ВзЪДиАГйЗПпЉМдЄНе•љеЃ£дЉ†пЉМдЄНиГљеЃ£дЉ†пЉМе∞±жККеЕґзЫЄеЕ≥еЖЕеЃєеЕ®йГ®еИ†еОїгАВи•њдЇ§ињЩзІНеЃ£дЉ†пЉМйҐЗжЬЙдЄАзІНж≠§еЬ∞жЧ†йУґдЄЙзЩЊдЄ§гАВжИЦиЃЄжЙАжЬЙжФњж≤їйГљжШѓе¶Вж≠§пЉМиґКжШѓйЗНзВєеЃ£дЉ†зЪДйГ®еИЖиґКжБ∞жБ∞жШѓеŴ犯姱зЪДйГ®еИЖгАВ

еОЖеП≤жИЦиЃЄдєЯиѓ•е¶Вж≠§пЉМдЄАеЃґдєЛи®Аиґ≥дї•жО©зЫЦ姙е§ЪдЄЬи•њгАВеѓєдЇОеРМдЄАдїґдЇЛпЉМдЄНеРМзЪДиЃ∞иљљдєЯеПѓдї•дљУзО∞еЕґеѓєдЇОељУдЄЛзЪДжФњж≤їйЬАи¶БгАВжИСдЄНзїПиБФжГ≥еИ∞пЉМеИЭдЄ≠иАБеЄИдїЛзїНпЉМжЦ∞иИ™иЈѓзЪДеЉАиЊЯе∞±жШѓжШѓеЫ†дЄЇе••жЦѓжЫЉеЬЯиА≥еЕґйШїжЦ≠дЇЖйЩЖињРпЉМдЄЇдЇЖиіІињРдЄ≠еЫљеЫ†ж≠§еЉАиЊЯдЇЖжЦ∞иИ™иЈѓгАВеѓєдЇОжИСзЪДжДЯеПЧпЉМдЉЉдєОе∞±жШѓдЄЇдЇЖеЉЇи°МжККдЄ≠еЫљеК†еЕ•дЄЦзХМињСдї£еП≤дЄАиИђпЉМиѓБжШОдЄ≠еЫљдЄОдЄЦзХМзО∞дї£еМЦзЪДжЄКжЇРгАВеНХжЦєйЭҐзЪДеОЖеП≤жАїжШѓдЄНиґ≥зЪДпЉМжДЯиІЙдєЯжАїжШѓйФЩиѓѓзЪДпЉМжИЦиЃЄжЬЙжЬЭдЄАжЧ•еЙНеЊАи•њзП≠зЙЩпЉМжЙЊеИ∞дїЦдїђеѓєдЇОињЩжЃµеОЖеП≤зЪДиЃ∞иљљпЉМжЙНиГље§ЯиІ£еЉАжИСзЪДзЦСжГСеРІгАВ